Sala Baganza e la sua Rocca

Steso ai piedi delle prime colline dell’Appennino, ecco il piccolo borgo di Sala Baganza, che lega la propria storia alla Rocca Sanvitale, costruzione situata nel cuore dell’abitato e con un passato importante, poiché svolse un ruolo di primaria importanza nel sistema difensivo dei castelli parmensi.

Già dal 1250 la Famiglia Sanvitale possedeva, in Sala, la Torre di San Lorenzo attorno alla quale, nel tempo, si sviluppò un importante maniero costruito per volere di Giberto III Sanvitale nel 1477, dietro consenso del Duca di Milano Gian Galeazzo Maria Sforza che, in quello stesso anno, nominò i Sanvitale Conti di Sala. Nel corso dei secoli la Rocca subì diverse trasformazioni sia da parte dei Sanvitale che dalle famiglie Farnese e Bortbone fino ad arrivare al periodo dell’occupazione Francese (1808) quando il Tenente Michele Varron ne demolì tre quarti. Nel 1630, la Rocca venne trasformata in luogo di convalescenza alla scampata epidemia di peste, divenendo poi la residenza estiva del Collegio dei Nobili di Parma.

Della primitiva fabbrica, quadrilatera, con torri angolari, l’attuale fortezza conserva solo il lato Nord, che affaccia sulla piazza selciata delimitata agli estremi dai resti di due torrioni angolari. Della splendida e imponente costruzione originaria, rimangono ben visibili il torrione a nord-ovest, o Torre di San Lorenzo, il ponte di accesso e quasi per intero la cinta muraria Est e Sud.

Le sale interne al piano nobile della Rocca, di recente sottoposte a importanti interventi di restauro, mostrano preziosi affreschi e decorazioni, opere cinquecentesche di Orazio Samacchini, Bernardino Campi e Cesare Baglione, mentre l’appartamento di Antonio Farnese così come la “Sala dell’Apoteosi”, sono stati dipinti con squisito gusto rococò da Sebastiano Galeotti a partire dal 1726. Sopravvivono le testimonianze del loggiato quattrocentesco che si affacciava sulla “corte d’onore” con capitelli cubici recanti gli stemmi della famiglia Sanvitale.

Nelle cantine e nella ghiacciaia della Rocca è stata allestita la Cantina dei Musei del Cibo della provincia di Parma, un percorso espositivo e sensoriale dedicato al vino di Parma, alla sua storia e alla sua cultura.

Al corpo centrale dell’antica fortezza, è annesso il piccolo oratorio, in stile neoclassico, dedicato a Maria Assunta, eretto tra il 1793 e il 1795 per volere di Maria Amalia d’Asburgo, consorte del duca Ferdinando di Borbone. A fianco della cappella si trova la “Cortaccia”, un’ampia corte quadrangolare dove erano dislocate le scuderie e i bassi servizi.

Il giardino storico ai piedi della Rocca è detto “Giardino farnesiano”. Sebbene il suo primo impianto risalga ad Antonio Farnese, il disegno tramandatoci dalla cartografia storica si deve a Ennemond-Alexandre Petitot, l’architetto di Corte del Duca di Parma, don Filippo di Borbone, che delineò un potager, cioè un orto-giardino, caratterizzato, nella sua struttura, da due tipologie di piante da frutto, il melo da fiore e il pero cotogno, in grado di offrire per tutto l’anno svariati effetti cromatici, e coltivato a orto nelle aiuole delimitate dagli alberi. Caduto in abbandono nell’Ottocento e perduto il disegno originario, è stato recentemente restaurato, secondo l’impianto originale settecentesco. Il giardino, tuttora circondato dalle mura fatte costruire dai Borbone, ha una forma rettangolare suddivisa in 16 quadrati attraversati da sentieri calpestabili e presenta al centro una piccola vasca circolare. Sul perimetro sono presenti carpini bianchi e lecci sempreverdi; mentre lungo i percorsi principali sono stati messi a dimora frutti antichi, quali: mel, peri, ciliegi e pere cotogne.

Per saperne di più

Steso ai piedi delle prime colline dell’Appennino, ecco il piccolo borgo di Sala Baganza, che lega la propria storia alla Rocca Sanvitale, costruzione situata nel cuore dell’abitato e con un passato importante, poiché svolse un ruolo di primaria importanza nel sistema difensivo dei castelli parmensi.

Già dal 1250 la Famiglia Sanvitale possedeva, in Sala, la Torre di San Lorenzo attorno alla quale, nel tempo, si sviluppò un importante maniero costruito per volere di Giberto III Sanvitale nel 1477, dietro consenso del Duca di Milano Gian Galeazzo Maria Sforza che, in quello stesso anno, nominò i Sanvitale Conti di Sala. Nel corso dei secoli la Rocca subì diverse trasformazioni sia da parte dei Sanvitale che dalle famiglie Farnese e Bortbone fino ad arrivare al periodo dell’occupazione Francese (1808) quando il Tenente Michele Varron ne demolì tre quarti. Nel 1630, la Rocca venne trasformata in luogo di convalescenza alla scampata epidemia di peste, divenendo poi la residenza estiva del Collegio dei Nobili di Parma.

Della primitiva fabbrica, quadrilatera, con torri angolari, l’attuale fortezza conserva solo il lato Nord, che affaccia sulla piazza selciata delimitata agli estremi dai resti di due torrioni angolari. Della splendida e imponente costruzione originaria, rimangono ben visibili il torrione a nord-ovest, o Torre di San Lorenzo, il ponte di accesso e quasi per intero la cinta muraria Est e Sud.

Le sale interne al piano nobile della Rocca, di recente sottoposte a importanti interventi di restauro, mostrano preziosi affreschi e decorazioni, opere cinquecentesche di Orazio Samacchini, Bernardino Campi e Cesare Baglione, mentre l’appartamento di Antonio Farnese così come la “Sala dell’Apoteosi”, sono stati dipinti con squisito gusto rococò da Sebastiano Galeotti a partire dal 1726. Sopravvivono le testimonianze del loggiato quattrocentesco che si affacciava sulla “corte d’onore” con capitelli cubici recanti gli stemmi della famiglia Sanvitale.

Nelle cantine e nella ghiacciaia della Rocca è stata allestita la Cantina dei Musei del Cibo della provincia di Parma, un percorso espositivo e sensoriale dedicato al vino di Parma, alla sua storia e alla sua cultura.

Al corpo centrale dell’antica fortezza, è annesso il piccolo oratorio, in stile neoclassico, dedicato a Maria Assunta, eretto tra il 1793 e il 1795 per volere di Maria Amalia d’Asburgo, consorte del duca Ferdinando di Borbone. A fianco della cappella si trova la “Cortaccia”, un’ampia corte quadrangolare dove erano dislocate le scuderie e i bassi servizi.

Il giardino storico ai piedi della Rocca è detto “Giardino farnesiano”. Sebbene il suo primo impianto risalga ad Antonio Farnese, il disegno tramandatoci dalla cartografia storica si deve a Ennemond-Alexandre Petitot, l’architetto di Corte del Duca di Parma, don Filippo di Borbone, che delineò un potager, cioè un orto-giardino, caratterizzato, nella sua struttura, da due tipologie di piante da frutto, il melo da fiore e il pero cotogno, in grado di offrire per tutto l’anno svariati effetti cromatici, e coltivato a orto nelle aiuole delimitate dagli alberi. Caduto in abbandono nell’Ottocento e perduto il disegno originario, è stato recentemente restaurato, secondo l’impianto originale settecentesco. Il giardino, tuttora circondato dalle mura fatte costruire dai Borbone, ha una forma rettangolare suddivisa in 16 quadrati attraversati da sentieri calpestabili e presenta al centro una piccola vasca circolare. Sul perimetro sono presenti carpini bianchi e lecci sempreverdi; mentre lungo i percorsi principali sono stati messi a dimora frutti antichi, quali: mel, peri, ciliegi e pere cotogne.

MAIATICO E I VIGNETI DELLA VAL BAGANZA

Nella lunga e stretta valle del torrente Baganza, che nasce a Sud dell’abitato di Berceto sino allo sfocio nel torrente Parma, il paesaggio collinare, tra i 150 e i 300 metri sul livello del mare, è naturalisticamente di pregio e vede la presenza di numerosi vigneti, famosi soprattutto quelli di: Barbiano, San Vitale Baganza, Castellaro, Maiatico e Talignano. La produzione vitivinicola, costituisce, fin dal passato, una componente rilevante e distintiva dell’economia agricola del territorio; ne è testimone una delibera Comunale del 1200 in cui si stabiliva che: si intensificasse la coltura della vite fin sulle aspre montagna del Bercetese. In tutta la fascia pedecollinare parmense, compresa quindi la val Baganza, si producono vini rossi e bianchi di ottima qualità e tra questi spicca la “Malvasia aromatica di Candia” che, come dice Don Ferruccio Botti (ex parroco di Talignano): “… è di una fragranza e di una squisitezza che la fa assomigliare ad un nettare. Il colore aurato che sembra trattenere i raggi del sole, la limpidezza, il sapore gradevolissimo, ne fanno la regina dei vini del parmense”. Anche Giuseppe Garibaldi, in visita a Maiatico ospite della contessa Teresa Araldi Trecchi, apprezzò talmente la “Malvasia” che se ne fece inviare diverse barbatelle e le mise a dimora a Caprera.

PARCO REGIONALE DEI BOSCHI DI CARREGA

Ai confini con l’abitato di Sala Baganza, si trova l’area protetta del Parco regionale dei Boschi di Carrega, che accoglie il Casino dei Boschi e la Villa del Ferlaro.

Istituito dalla Regione Emilia-Romagna nel 1982, il Parco si estende su una superficie di 1270 ettari di terreno. Un tempo riserva di caccia dei Farnese e, quindi, dei Borbone, appartenne al patrimonio della Corte fino a Maria Luigia d’Asburgo, che lo prediligeva nei periodi estivi. Passato al Demanio con l’Unità d’Italia, nel 1881 venne acquistato dai principi Carrega di Lucedio, che lo cedettero, progressivamente, e dopo alterne vicende, in buona parte alla Regione. Il terreno degrada in una serie di terrazzi fluviali, che, erosi da piccoli corsi d’acqua, hanno creato calanchi nella parte più alta. Il microclima fresco e umido ha favorito la crescita di una vegetazione spontanea, composta soprattutto da querce, carpini bianchi, ornielli e castagni, oltre che pini, abeti e boschi di faggi, introdotti questi per volere della duchessa Maria Luigia. Sono presenti anche essenze esotiche, come il cedro del Libano, gli abeti calvi del Canada e le sequoie del Nord America.

Per la forte presenza di rivoli d’acqua e laghetti, la fauna si arricchisce di numerose specie di rettili e anfibi, tra cui la testuggine d’acqua autoctona, oltre che di una variegata presenza di uccelli, di cui si possono contare ben 65 specie, tra cui lo sparviere. Popolano i Boschi di Carrega anche mammiferi di piccola e grossa taglia come donnole, tassi, faine, scoiattoli, volpi, cinghiali e caprioli.

Al centro del Parco sorge il Casino dei Boschi (oggi, in parte, sede dell’Ente Parco). Nel 1775 la Duchessa Maria Amalia D’Asburgo, consorte del duca Ferdinando I e “amante” dei boschi di Sala, fece ristrutturare l’antico “casino di caccia” su progetto dell’architetto francese Ennemond-Alexandre Petitot, facendone la Sua residenza preferita. Successivamente nel 1819 la Duchessa Maria Luigia fece ampliare, su progetto dell’architetto Bettoli, il palazzo, che divenne la sua residenza estiva prediletta. Maria Luigia, divenuta proprietaria del casinetto Fedolfi o del Ferlaro, lo fece ampliare, su progetto dell’architetto Gazzola, creando così la dimora estiva per i propri figli Albertina e Guglielmo. Oggi la Villa del Ferlaro è di proprietà privata.

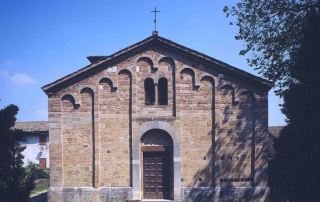

LA PIEVE DI TALIGNANO

Ai margini dei Boschi di Carrega, si trova la Pieve romanica di Talignano, dedicata a San Biagio. La piccola chiesa, eretta intorno al 1200 e documentata nel 1230, era una cappella annessa ad uno xenodochio (ospizio) per i pellegrini provenienti dalla città di Parma, che percorrevano un itinerario alternativo (durante le piene del fiume Taro) della Via Francigena. Oggetto di rifacimenti nel Cinquecento e nel Settecento è stata riportata alle linee originarie nella prima metà del XX secolo. All’interno ospita interessanti affreschi risalenti al XVII secolo; nella lunetta sul portale d’ingresso, è posto l’altorilievo duecentesco (1250) raffigurante la Psicostasi, ossia la pesatura delle anime nel momento del trapasso per determinarne il destino nell’aldilà.

Se il primo impianto risale all’epoca farnesiana, il disegno tramandatoci dalla cartografia storica si deve ad Ennemond Alexandre Petitot (1727-1801), architetto di Corte del Duca di Parma, don Filippo di Borbone, che delineò un “potager”, cioè un orto-giardino, marcato, nella sua struttura, da due tipologie di alberi da frutto: il melo da fiore (malus red sentinel) e il pero cotogno (cydonia oblunga), in grado di offrire per tutto il corso dell’anno svariati effetti cromatici. L’orto veniva coltivato nelle aiuole delimitate dagli alberi e dava la verdura e gli ortaggi per la Corte della Rocca. Caduto in abbandono nell’Ottocento e perduto il disegno originario, è stato restaurato sul disegno originale del Settecento ed inaugurato dal Comune di Sala Baganza nel 2009.

Di forma rettangolare è suddiviso in 16 quadrati con sentieri praticabili. Al centro vi è una piccola vasca circolare, fulcro prospettico del giardino ma anche elemento funzionale all’irrigazione delle piante. Sul perimetro si trovano carpini bianchi e lecci sempreverdi con funzione di barriera per il sole. I meli, i peri, i ciliegi, invece, danno colore ai percorsi principali ed evidenziano la trama del giardino. I fiori, che sbocciano in primavera, sono bianchi. I frutti, molto abbondanti, sono di un colore scarlatto vivo, lucido, e permangono sulla pianta anche fino al mese di marzo. Al centro, attorno alla fontana del giardino, sono coltivati alberi di pere cotogne, proprio come un piccolo e ordinato rondò disposto simmetricamente rispetto agli accessi della piazza.

Il giardino è tuttora circondato dalle mura originarie, fatte costruire dai Borbone per salvaguardare l’orto dai ladri e per proteggerlo dal vento e dalla pioggia. Aperto al pubblico tutto l’anno è uno spazio ideale per i giochi dei bimbi e per passeggiate per un pubblico più maturo.