A cura di Giovanni Ballarini

Cleopatra VII (70-30 a.C.) regina egizia del periodo tolemaico dell’età ellenistica, donna forte e indipendente nonostante il continuo avanzare dell’egemonia romana nel mar Mediterraneo, stabilisce relazioni con Roma e i suoi generali romani, Gaio Giulio Cesare (100-44 a.C.) e Marco Antonio (83-30 a.C.) giungendo ad avere un ruolo centrale nell’ultima guerra civile repubblicana (44-31 a.C.). Siamo nel 46 a.C. quando a Roma Giulio Cesare celebra i propri trionfi per le vittoriose campagne in Gallia, Egitto, Ponto e Africa; Cleopatra e Tolomeo XIV sono suoi ospiti e risiedono in una delle ville del Dictator sul Gianicolo, sulla sponda destra del Tevere. In questa occasione i due monarchi sono chiamati reges e socii et amici populi Romani e durante i lavori di costruzione del tempio di Venere Genitrice, Cesare fa porre all’interno una statua di bronzo raffigurante Cleopatra nelle vesti di Iside. Durante il suo soggiorno romano, la regina organizza una propria Corte di stampo orientale che diviene rapidamente nota per la dovizia e qualità dei vini e alla quale abbiamo la possibilità di partecipare. È qui che ci accoglie un alto dignitario che ci permette di porre alcune domande alla sua Sovrana, non di grande altezza, con un naso aquilino, capelli ricci e mento prominente ma di grande bellezza e con un incomparabile fascino derivante dalla sua personalità.

Divina sovrana, qui a Roma si favoleggia molto su questa sua Corte e in particolare sui vini per i quali si dice vi sia una speciale attenzione se non predilezione quasi divina e a noi quasi sconosciuta.

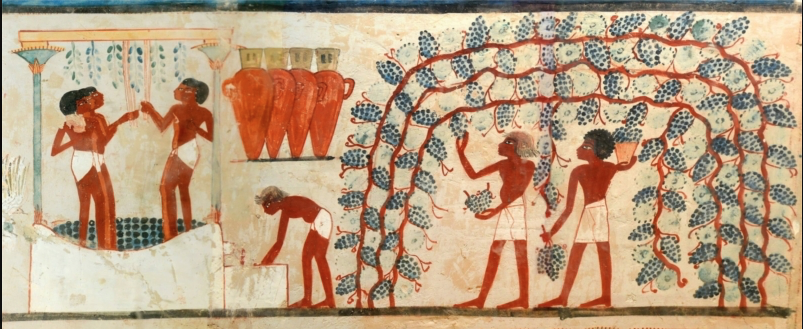

Per noi egiziani la coltivazione della vite e la produzione del vino sono una storia che origina nella notte dei tempi, le raccolte dell’uva sono rappresentate su rilievi, pitture arcaiche, giare e bassorilievi risalenti al periodo chiamato Naqada III (N. d. I. – 2900 a. C.). Il vino per noi è bevanda riservata alle classi nobili, in contrapposizione alla birra dei ceti popolari, una bevanda, inoltre, con un prezzo fino a cinque volte maggiore di quello delle bevande di uso comune. Il vino ci accompagna anche nell’al di là e per questo anfore di vino pregiato non mancano nei corredi funerari delle tombe. Per la sua preziosità le nostre anfore hanno iscrizioni dove si leggono il tipo di vino, l’anno di vendemmia, la qualità e la dolcezza, l’origine geografica, il tipo di proprietà e altre caratteristiche e dettagli e dove la bontà del vino è indicata con la parola nefer (buono), nefer nefer (più che buono), nefer nefer nefer (molto buono). Fin dall’Antico Regno il vino è per noi una bevanda sacra; rappresenta un segno di pacificazione e in alcune pitture faraoni e regine sono raffigurati nell’atto di donare coppe di vino agli dei per sancire così la pace tra il mondo degli umani e quello divino, perché vi è un legame tra il colore rosso del vino e il sangue di Osiride, il dio degli inferi e dell’aldilà, e il vino simboleggia la rigenerazione e la rinascita. Per questo il vino per noi egiziani non ha distinzioni tra uomini e donne, come per gli Etruschi e diversamente dai voi Romani che, per lungo tempo lo avete proibito alle donne, tanto da avere – almeno così mi si dice – lo ius osculi, cioè il “diritto di bacio”, usanza secondo cui una donna baciava ogni giorno sulla bocca il marito, il padre e il fratello, un gesto che consente ai maschi di famiglia di saggiarne l’alito per controllare che non avesse bevuto vino, violando un’antica legge che equipara il bere alcolici per una donna all’infamia e all’adulterio e punibile con la morte e ad esse era concesso bere esclusivamente dulcia (vini dolci miscelati con acqua e profumo).

Divina Sovrana, oggi nell’odierna cultura non è più così e anche a Roma le donne partecipano alla cultura del vino e vorrebbero conoscere le sue predilezioni.

Fin dall’antichità il principale tipo di vino d’uva è il rosso, che talvolta può essere addolcito con spezie o miele, esistendo anche vino bianco, vino dolce shedeh e tra loro anche miscelati. Ancora oggi vi sono il vino di datteri, di melagrano e di palma, quest’ultimo utilizzato nei processi di mummificazione, ma il più celebre è il Mareotico, bianco e dolce, prodotto sulle rive del Mareotide, lago salmastro a sud di Alessandria nella parte occidentale del Delta del Nilo. Un nettare che amo molto. (N. d. I – Il poeta latino Quinto Orazio Flacco (65- 8 a.C.) nelle sue Odi, pubblicate postume, di Cleopatra ricorda “…il suo delirio, che il vino Mareotico acuiva…”.

Un vino Mareotico da Lei particolarmente gradito che in Egitto è consumato negli ambienti regali, conservando sempre tutto il suo divino simbolismo… Ma è vero che Lei, da alcuni definita Signora dei Vini, lo beve dopo avervi sciolto delle perle?

Conosco questa leggenda denigratoria secondo la quale avrei fatto una scommessa con Marco Antonio per dimostrare il mio immenso potere e ricchezza permettendomi di spendere dieci milioni di sesterzi per un solo pasto (N. d. I. – Una leggenda che con varianti è ripetuta da Quinto Orazio Flacco (65-8 a.C.), Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) nella Naturalis Historia, Gaio Svetonio Tranquillo (70-126 d.C.) e da Valerio Massimo (20 a.C.-50 d.C.). Una semplice leggenda, perché le perle si dissolvono nel vino in tempi lunghissimi, come nell’aceto, ma che accetto perché – come altre leggende che mi sono attribuite sempre sul vino – pone l’accento sulla mia astuzia e intelligenza di donna giunta ad uno dei più alti livelli del potere della storia.

Divina Sovana, qui mi trova impreparato. A quali altre leggende sul vino a lei attribuite si riferisce?

Diverse sono queste leggende, ma mi basta citarne solamente due. La prima è che mentre alcune donne romane seguono la moda di bellezza antica di fare il bagno nel latte per rendere la pelle più liscia e chiara, io avrei fatto bagni nel vino rosso. (N. d. I. – Diceria poi raccolta e poeticamente travisata da Orazio e Properzio). Altra leggenda è che con il vino oltre che con altre essenze, farei profumare le vele delle mie navi perché al soffio del vento del Nilo, diffondano al mio passaggio le fragranze da me amate! (N. d. I – Una leggenda accolta anche da William Shakespeare (1564-1616) in Antonio e Cleopatra, Atto II).

Nel ringraziarla per questo incontro, Divina Sovrana, non mi resta che essere grato di avermi chiarito perché lei è una delle Donne del Cibo, in questo caso del vino, in grado di svelare, di questo prezioso liquido, caratteristiche e proprietà che gli uomini non sono stati capaci di individuare, forse inventare, ma soprattutto diffondere.